醫療新聞

廚師患類風濕關節炎誤認「不會痛就沒事」醫提醒:無聲無息破壞中

35歲張姓廚師十多年前診斷出患有類風濕性關節炎,經藥物治療後發炎指數降至正常,之後建議使用生物製劑治療,抽血指數及關節腫脹疼痛大幅改善,他多年以為「不痛就沒事」,直到又出現關節疼痛症狀,回診檢查才發現其實「手腕骨頭悄悄破壞中」,所幸評估後改用不同生物製劑治療,破壞狀況才恢復穩定。

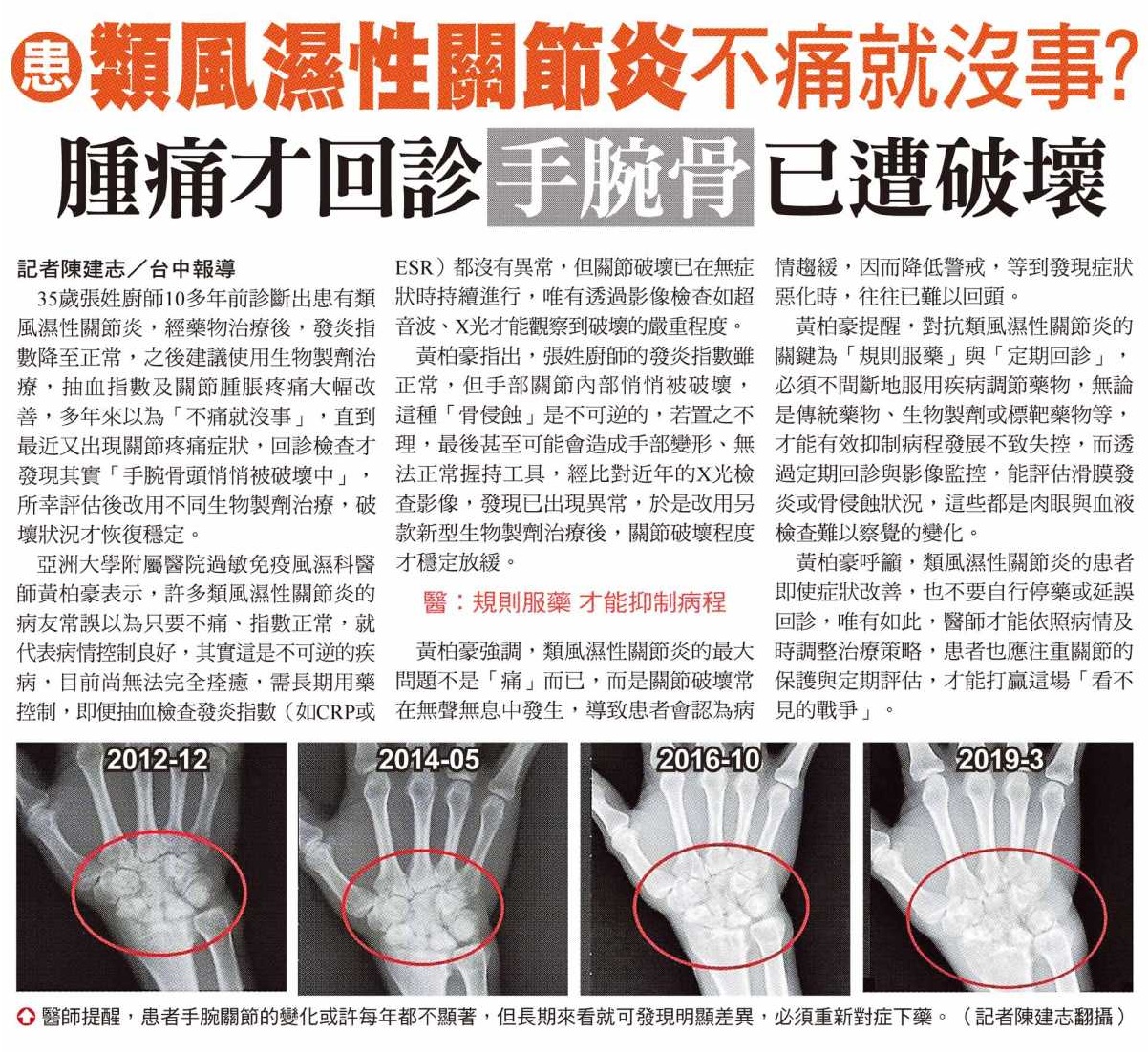

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主治醫師黃柏豪表示,許多類風濕性關節炎(RA)的病友常誤以為只要不痛、指數正常,就代表「病情控制良好」,事實上這是不可逆的疾病,目前尚無法完全痊癒,需要長期用藥來控制病情,尤其發炎反應往往會「靜悄悄地」存在於關節滑膜中,即便抽血檢查發炎指數(如CRP或ESR)都沒有異常,但關節破壞已在無症狀時持續進行,唯有透過影像檢查如超音波、X光才能觀察到破壞的嚴重程度。

黃柏豪指出,以張先生為例,他的發炎指數雖正常,但手部關節內部悄悄被破壞,這種「骨侵蝕」是不可逆的情形,若置之不理,最後甚至可能會造成手部變形、無法正常握持工具,嚴重影響生活與工作品質,經比對患者近年來的X光檢查影像,發現確實已經出現異常,於是改用另款新型生物製劑治療後,關節破壞程度才穩定放緩,目前已經恢復原本生活步調。

黃柏豪強調,類風濕性關節炎的最大問題不只是「痛」而已,而是關節破壞常在無聲無息中發生,導致患者會認為病情趨緩,因而降低警戒,等到發現症狀惡化時,往往已經難以回頭,短時間實在難以察覺。

因此,黃柏豪提醒,對抗類風濕性關節炎的關鍵為「規則服藥」與「定期回診」,前者必須不間斷地服用疾病調節藥物(DMARDs),無論是傳統藥物、生物製劑或標靶藥物等,才能有效抑制病程發展不致失控,後者則是透過定期回診與影像監控,藉此評估滑膜發炎或骨侵蝕狀況,這些都是肉眼與血液檢查難以察覺的變化。

黃柏豪呼籲,類風濕性關節炎的患者即使症狀改善,也不要自行停藥或延誤回診,唯有如此,醫師才能依照病情及時調整治療策略,例如將傳統藥物轉換到生物製劑,或者從某種生物製劑轉為另一種作用機轉不同的藥物,尤其若本身從事需長時間使用手部的工作,更應注重關節的保護與定期評估,才能打贏這場「看不見的戰爭」,讓自己扮演抗病的掌舵者而非旁觀者。

►自由時報 :患「類風濕性關節炎」不痛就沒事? 腫痛才回診「手腕骨」已遭破壞

►中廣新聞網 :類風濕關節炎「不痛就沒事」? 醫警告破壞無聲無息骨頭被侵蝕

►華人健康網 :類風濕關節炎「不會痛就沒事」?「骨侵蝕」靜悄悄破壞,恐造成關節嚴重變形

►HEHO健康網 :「類風濕關節炎」不痛就沒事?不服藥恐釀關節持續遭破壞

►匯流新聞網 :廚師患一病誤認「不會痛就沒事」 痛起來骨頭已被侵蝕!

►民生電子報 :類風濕性關節炎難察覺破壞 醫籲勿因不痛就鬆懈治療

(12).JPG)